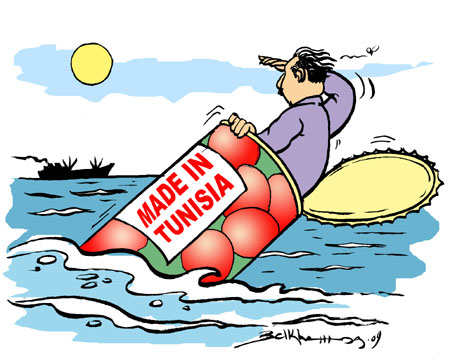

y a un domaine dans lequel la Tunisie accuse un retard considérable, c’est

bien celui de la mise en valeur de ses produits agricoles. Les labels

pourraient leur assurer une reconnaissance au niveau européen, voire

mondial. Ils tardent à se mettre en place.

Bien qu’on parle depuis fort longtemps de labels pour l’huile d’olive ou

encore l’harissa, à ce jour, rien ne voit le jour. Henné, figues de

barbarie, palmier, dattes, miel, eau de rose d’églantiers ou de néroli,

boutargue, thon, pâtisserie, couscous, bouquet de jasmin,… Tant de produits

sont en attente d’une renaissance et d’une réelle mise en lumière.

Dans les boutiques gastronomiques européennes, les figues de barbarie

Made in Tunisia trônent dans les vitrines du prestigieux Harrods et la

Boutargue loge chez Fauchon. Mais que l’arbre ne cache pas la forêt !

La dure réalité est que nous vendons nos produits dans l’anonymat le plus

total. L’huile d’olive tunisienne se débat dans le marasme de la recherche

d’un label, végétant sans identité. L’excellent thon tunisien est vendu aux

Japonais, qui en mangent tous les jours, sauf qu’ils en ignorent l’origine.

L’harissa tunisienne étudie, encore, les moyens d’obtenir à moyen terme une

reconnaissance pour le label européen «Spécialité Traditionnelle Garantie»

(STG) qui permettra de protéger la dénomination «harissa» sur le marché

européen.

Les cas similaires sont fort nombreux. Les chantiers tous en cours et les

projets pullulent. Pour le moment, quid du chantier des labels ? A

l’étranger, on ne connaît pas ou peu les produits tunisiens. Et pour cause !

Dans un récent entretien accordé à WMC, Slim Chaker expliquait : “Les

Tunisiens peuvent toujours trouver des créneaux parce que leurs produits

sont relativement différents des autres. Je pense principalement à

l’agroalimentaire, les dattes, l’huile d’olive et le couscous. Tous les pays

asiatiques où il y a de grandes communautés musulmanes constituent pour nous

des niches intéressantes. Ils apprécient tous les labels halals. Plus

encore, le Japon qui ne l’est pas est en train d’acheter chez nous des

quantités phénoménales de poissons et de thon. Et là, se pose la question de

la valeur ajoutée, de la labellisation. Tout Japonais qui, chaque jour,

prend du thon à son petit déjeuner, sait-il qu’il est en train de consommer

du thon tunisien ? Cela m’étonnerait. A mon avis, le problème n’est pas de

savoir si nous pouvons nous y imposer ou pas mais savoir si nous y sommes

bien préparés”. Dans différents pays, les produits du terroir se sont

révélés de véritable accélérateur de développement et créateurs de valeur

ajoutée. Ils peuvent s’ériger en une véritable ressource à même de booster

le tourisme durable, par exemple. La valorisation, aussi importante

soit-elle, est une des pistes possibles menant vers les marchés

internationaux et l’export, mais pas seulement.

L’urgence est à réfléchir à une stratégie de communication permanente et

positive du travail agricole. Le valoriser aux yeux de tous, parler de

success story et le mettre en exergue par une image très positive du travail

de la terre. Dans ce domaine tout reste à faire.

Des opérations de vente par des producteurs-artisans, fermiers et petites

entreprises devraient être soutenues. L’organisation de récompenses et

concours devrait se mettre en place. Les chaînes de grandes distributions

nationales devraient prendre le relais, en organisant des animations

régulières de nature à exploiter les compétences et revitaliser les métiers

oubliés. Concentrer les efforts autour de ces axes permettrait de

revitaliser des régions qui peinent à s’introduire dans le circuit

touristique.

Les produits du terroir peuvent se révéler des pivots porteurs de

production, de commerce équitable et de développement de tourisme équitable

et durable. Ils mettraient davantage en exergue le patrimoine culturel

national et vivifieraient l’animation touristique.

La mise en valeur des produits du terroir allant souvent de pair avec les

goûters à la ferme, les gîtes ruraux, les maisons d’hôtes et le tourisme

vert.

Le tourisme rural, le développement durable et le commerce équitable sont

autant d’axes à creuser.

La Tunisie, forte de ses 7 millions de touristes, ne dispose toujours pas

d’un espace gourmand à l’aéroport de Tunis Carthage. Une échoppe de qualité

où l’on pourrait acheter des produits frais, en déguster et en acheter avant

le départ mettrait en avant nos produits. Cette pratique est généralisée

partout dans le monde. Les clients de la destination Tunisie sont des

ambassadeurs en puissance pour nos produits.

La communication autour de ce patrimoine ignoré est quasi nulle. Les

hôtels all incluisve sont loin de jouer dans le ring du qualitatif. Les vins

tunisiens qui sont montés en qualité ces dernières années en souffrent les

premiers. Des clients potentiels repartent comme ils sont arrivés, ignorant

tout de cet art de vivre, un des pans de notre patrimoine.

C’est dans les années 1980 que la notion de terroir se met en place. Les

produits terroir entrent alors en force dans la cuisine gastronomique,

surtout en Europe. Des pays tels que la France, l’Italie et l’Espagne,

construisent une réelle identité à partir de leur patrimoine gastronomique,

l’exploitent à l’export et le convertissent en attraits touristiques

imparables.

Le terroir attire les gens des villes ayant la nostalgie de leurs

racines. Il y a quelques années, un restaurant à Tunis a organisé une

semaine culinaire de cuisine Kéfoise, avec notamment un plat phare, le

«couscous au Berzguen». L’engouement a été immédiat et a pris une ampleur

inattendue. De nombreux outils sont disponibles pour entamer cette bataille

de la labellisation. Le label certifie une qualité, une conformité, ou une

origine.

labelliser pourraient provenir des produits agricoles et de

la pêche, les produits de chasse, les produits de cueillette d’espèces

sauvages, les produits cosmétiques, les huiles essentielles et plantes

aromatiques et médicinales… Il est largement temps de passer à l’action.

D’autant qu’en termes de produits et de qualité, la liste des produits à

défendre est longue.

Les labels répondent à toutes sortes d’indications : indications

géographiques, les appellations d’origine contrôlée (AOC), les labels

agricoles, les labels d’agriculture bio, label d’origine protégée (AOP)… Ils

mettent en valeur le produit, informent sur sa provenance, rassurent quant à

ses qualités intrinsèques et renseignent par rapport aux différents modes de

production.

Ce signe d’identification est développé pour récompenser les producteurs

respectant des normes officielles de qualité et pour indiquer au

consommateur la provenance ou l’origine d’un produit. Ils sont applicables à

différents domaines tels que l’agriculture, mais aussi la santé, le

patrimoine, le tourisme…

A titre indicatif, il existe des logos privés comme la «Saveur de

l’année» en France, qui ne sont pas reconnus officiellement comme des labels

de qualité, mais sont attribués suite à des dégustations effectuées par des

panels de consommateurs et de professionnels dans des laboratoires privés.

Cela ressort davantage du sigle et doit répondre à un cahier des charges.

Le seul label en commerce équitable «label Max Havelaar» garantit que le

produit a été acheté à un prix “correct” aux producteurs et produit dans des

conditions respectueuses des droits de l’Homme et de l’environnement. Tous

les acteurs de la filière sont agréés et contrôlés par des organismes

indépendants.

Max Havelaar n’est pas une marque mais une association qui appose un

label sur des produits garantissant les principes du commerce équitable.

Lire aussi :

– Produits agricoles – Communication : Pas qu’une affaire de goût !