Notre pays de “seulement“ 11 millions d’habitants compte pas moins de 214 partis et mouvements politiques. Pour certains d’entre eux, le nombre d’adhérents ne dépasse pas leur cercle familial voire d’amis. Mais là aussi, c’est normal, car dans un pays où la population n’a pas toujours eu le droit au choix politique que de militer dans un seul parti politique –ou presque-, lorsqu’on casse ce carcan, chacun se dit supérieur aux autres. Or il y a souvent un gap entre “penser l’être“ et “l’être“ réellement.

D’ailleurs, on oublie très souvent que la politique est un métier, qui a ses règles. Autrement dit, il est difficile de réussir en s’improvisant “politicien“.

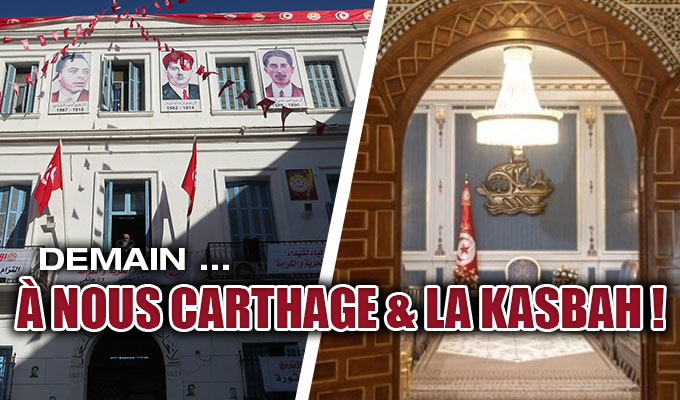

Dans cette optique, l’UGTT envoie des signaux qui montrent qu’elle est tentée par la politique au sens scolastique du terme, c’est-à-dire se transformer en parti politique, même si certains syndicalistes démentent ces rumeurs. Du coup, certaines personnes y voient une “bonne“ chose, d’autres sont très sceptiques voire fondamentalement opposées.

Quels sont les arguments des uns et des autres ?

Pour ceux qui soutiennent que l’UGTT devrait se présenter, par exemple, aux élections générales de 2019, leur argument principal est que les partis politiques existants n’ont pas réussi à faire avancer le pays dans la bonne direction –économiquement, socialement et politiquement. Ils sont donc convaincus que si l’UGTT devenait un parti politique, elle serait capable de réussir là où les autres ont échoué.

Pour le camp adverse, c’est l’erreur à ne pas faire, car faire la politique c’est quelque chose de complètement différent de militer en tant que syndicat. Et comme dit le proverbe, «mieux vaut prévenir que guérir», préviennent-ils. Depuis 2011, on a voté à trois reprises (pour la Constituante, les législatives et la présidentielle), et donc on devrait avoir une idée précise sur la valeur des uns et des autres. Des promesses non tenues –parce qu’intenables-, des dérapages à la pelle, populisme, etc. Malheureusement tout semble montrer que nous n’y avons tiré aucun enseignement, comme l’ont montré les dernières élections municipales (mai 2018).

Certains se mettent donc à rêver, en pensant que la centrale syndicale, compte tenu de sa capacité de mobilisation, si elle se transformait en un véritable parti politique, à coup sûr elle solutionnerait tous les maux de la Tunisie : chômage, corruption, contrebande, endettement, etc.

Mais à l’analyse, on peut se rendra compte que cet optimisme ne tient pas.

Deux exemples à méditer : Solidarnosc (Pologne) et le Parti des travailleurs (Brésil)

Dans ce qui suit, nous prendrons deux exemples contemporains édifiants, à savoir la Pologne avec Solidarnosc (fédération de syndicats polonais fondée le 31 août 1980, dirigée à l’origine par Lech Wałęsa), et le Brésil avec le Parti des travailleurs de Lula.

Rappelons qu’en 1980, la Pologne était un pays communiste, et par conséquent aucun syndicat ou parti politique indépendant du pouvoir n’était autorisé ou toléré. Mais «soucieuse des besoins des ouvriers des chantiers navals de Gdansk, écrit Wikipédia, Anna Walentynowicz crée la première association indépendante, ce qui lui vaut d’être licenciée le 7 août 1980, perdant son droit à la retraite à cinq mois de celle-ci».

En plus, Solidarnosc réussit un coup de maître en rassemblant un “large mouvement social“ contre le régime communiste en place avec à sa tête le général Wojciech Jaruzelski (6 juillet 1923 – 25 mai 2014). Il fut d’ailleurs le dernier dirigeant du régime communiste en Pologne.

Au fil des années, Solidarnosc deviendra tellement fort qu’elle fût capable de contrecarrer la politique de Jaruzelski, en déclenchant des grèves nationales, en 1988 par exemple, lesquelles forcèrent le gouvernement à ouvrir le dialogue avec ce syndicat (6 février 1989). Puis, le 5 avril de la même année, après l’“Accord de la table ronde“, Solidarnosc est légalisé et peut même participer aux élections. Avec le succès qu’on connaît : triomphe du syndicat à la Diète et au Sénat.

D’ailleurs, l’historien britannique Timothy Garton Ash écrit : «Si Solidarnosc avait inscrit un âne sur ses listes électorales, il aurait été élu, et si le Parti avait proposé Dieu lui-même comme candidat, Dieu aurait perdu».

En décembre 1990, Lech Wałęsa quitte son poste à la tête de Solidarnosc et est élu président de la République contre le premier chef de gouvernement non-communiste, Tadeusz Mazowiecki, ce qui marqua la fin définitive de l’unité du camp des opposants au système totalitaire, explique encore un article de Wikipédia.

Tout en redevenant un syndicat plus classique, la branche politique de Solidarnosc (créée en 1996) participe au gouvernement de 1997 à 2001 avant de disparaître définitivement après la défaite électorale de 2001. Les responsabilités syndicales et politiques deviennent totalement distinctes.

Cinq ans après, soit le 22 août 2006, Lech Wałęsa annonce sa démission du syndicat, “dont il dénonce le soutien trop manifeste à la droite dure, et notamment le soutien public lors des élections législatives et présidentielle de l’automne 2005, au parti Droite et justice (PiS) des jumeaux Kaczyński”.

Quant au second exemple, il s’agit du Parti des travailleurs (PT) au Brésil. C’est le parti dont sont issus Luiz Inacio Lula da Silva, président de la République de 2003 à 2011, et Dilma Roussef, présidente de 2011 à 2016.

L’arrivée au pouvoir de Lula, en 2003, s’inscrit dans un certain basculement à gauche qui s’opérait sur une partie du continent sud-américain, notamment en Argentine et au Venezuela, avec une volonté de rupture avec des décennies de difficultés sociales et de corruption.

Après deux mandats présidentiels, comme le stipule la Constitution brésilienne, Lula cède son fauteuil à Dilma Rousseff qui est élue présidente. Elle est réélue de justesse en 2014, mais voit rapidement sa popularité chuter. En 2016, elle est carrément destituée emportée par des scandales de corruption qui minaient le pays et le parti depuis plusieurs années. Plusieurs personnalités du PT sont mêlées à des affaires de corruption sous les deux mandats de Lula (scandale dit des “mensualités“)…

Donc, comme Solidarnosc en Pologne, le PT subit un revers historique lors des élections générales de 2018. S’il parvient à rester la première force politique au Parlement en termes d’élus malgré une forte baisse, il est devancé en nombre de voix par le Parti social-libéral (extrême droite) de Jair Bolsonaro.

Quid de la Tunisie post-révolution?

A l’instar des partis uniques dans les régimes dictatoriaux, les partis politiques ouvriers sont des partis clientélistes, dénoncés ici et là comme faisant obstacle au bon fonctionnement des institutions de l’Etat et à la réalisation effective de valeurs et des idéaux de la démocratie.

Suivez nos regards. Le souffle de la révolution a vu la naissance de plusieurs partis ou mouvements politiques en Tunisie. Parmi eux, Nidaa Tounes, Afek Tounes, le CPR… lesquels sont venus s’ajouter à d’autres qui existaient (Ennahdha, Ettakatol, PDP…). Mais en les analysant, on se rend compte que leur mode de fonctionnement est calqué sur celui du clientélisme. En clair, les intérêts personnels priment sur les valeurs, les intérêts du pays. Ce qui explique en grande partie le phénomène que nous avons connu au cours des dernières années en Tunisie, à savoir “le tourisme parlementaire“.

Dans ce cadre, si l’UGTT présentait des candidats ou soutenait d’autres lors des prochaines élections générales, la situation ne ferait qu’empirer. Et cette grève générale voire toutes les autres grèves montrent, si besoin est, que la centrale ouvrière n’accepte pas les compromis, pourtant nécessaire voire indispensable en politique.

Cela dit en passant, ce jeudi 17 janvier 2019, jour de grève générale dans la fonction et le secteur public, c’est le fiston de Taboubi qui assurait la “garde” dans une entreprise publique pour voir si les agents de cette entreprise respectaient les consignes de son père. C’est dire…

Et dans d’autres partis politiques, c’est aussi histoire de famille (les frères qui se succèdent, ou le fils qui prend prend la place du père, ou bien le gendre qui se montre moins mais qui fait tout ou presque…).

Nous pensons donc que le peuple tunisien se doit de faire un audit approfondi, un diagnostic de tout ce qui s’est passé depuis 2011 avant d’aller voter lors des élections 2019 –si jamais elles ont lieu.

La première chose à faire comprendre, c’est que la Tunisie a un régime parlementaire. Autrement dit, l’essentiel du pouvoir se trouve désormais entre les mains de l’Assemblée des représentants du peuple. Car, contrairement à ce qu’affirment même certains de nos “spécialistes“ en droit constitutionnel, le président de la République aura désormais un pouvoir honorifique, en tout cas des pouvoirs très limités.

Jusqu’en juillet-août 2018, tout ce que nous avons vécu et vu entre le Palais de Carthage et La Kasbah, notamment en termes de choix ou de proposition du chef du gouvernement, n’est qu’une transgression des certains articles de la Constitution. Certains politiciens-intellectuels même comme Moncef Marzouki vont jusqu’à dire «craindre pour le processus démocratique en Tunisie». Or, ce processus est irréversible. Le peuple n’acceptera plus qu’une dictature s’installe dans notre pays.

Si nous voulons avancer, politiquement et économiquement, nous devons savoir choisir, non pas en fonction de la quantité des promesses des uns et des autres, mais en fonction de la qualité de ces promesses, c’est-à-dire réalistes et réalisables.

Par exemple, si un candidat ou un parti nous dit : «si je suis élu, le pain sera gratuit, les transports publics seront gratuits, l’internet sera gratuit, les soins de santé seront gratuits, il y aura le plein emploi, etc. », s’il vous plaît écartez-le, c’est à la limite un démagogue au pire un menteur.

Après avoir écarté les démagogues, les idéologues, les menteurs et autres populistes, nous devons en ce moment choisir celui qui est capable de réaliser ses promesses. Dans ces conditions, notre responsabilité à tous est de lui en donner les moyens. Cela signifie lui donner une majorité confortable au Parlement afin qu’il ne soit pas obligé de composer ou de s’allier avec d’autres… car cela amènera forcément des frictions qui le pousseront sans doute à renoncer à certaines de ses promesses. Le président de la République actuel en sait quelque chose. Idem pour Youssef Chahed.

Et le seul endroit où on peut le faire c’est au niveau des urnes pendant les élections. Parce qu’il ne sert à rien de dire après : «il a été élu avec un faible pourcentage. Moi je n’ai pas voté pour lui ou elle. Il (elle) ne me représente pas… ». L’avantage de la démocratie, c’est qu’elle fixe des règles, des droits et des devoirs que tout le monde doit accepter. Si on n’est pas d’accord, il y aura toujours les urnes pour sanctionner.

Pour finir, cette citation d’Albert Einstein à méditer afin de comprendre notre responsabilité à tous pour une Tunisie démocratique et prospère : “Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire”. Ce qui nous arrive aujourd’hui, en tout cas depuis 2011, c’est le résultat de nos choix… de 2011, de 2014 et peut-être même de mai 2018.

A bon entendeur, salut!

Tallel BAHOURY